夏休みの作文

「聞いただけでテンション下がる。」

「あーーー!地獄!」

「なんで、作文あるの~!?」

って、思うママが多いのではないでしょうか🙁

わたしも、

このワード、苦手です😅

でも、今年は大丈夫!!!

今年は、

新しい味方『AI』を活用して、

この難関を突破しましょう‼️

作文を作るときの、AI活用のポイント

AIに全面的に頼るのではなく、「うまく活用する」ことが大切✨

お任せではダメです・・・❌

AIに「作文、書いて!」と言っても

理想的でステキな作文は作ってはくれません。

内容やタイトル、伝えたいポイントなど

あらかじめ、AIに伝える情報は準備しましょう。

AIは、

適切に使えば、

私たち親子の強力な援軍となってくれます👩👧👦

「AIを使った!」と、アピールしないほうがいい・・・かも

残念ながら、

日本ではAIを活用している方が少ないので、

AIに対しての理解が進んでいません😔

「宿題に活用した」というと

良いイメージをもたれないでしょう。

中国では

半分以上の国民が活用しているのですが・・・😥

特に、

学校の先生達は警戒をされている印象です😎

美術の宿題も、ここ数年で

「必ず手書き」

「パソコンでも良いけど、無料素材は使用禁止」

など、

規制項目が多くなりました。

いろいろ面倒臭くなるので(笑)、

アピールはやめましょう😅

ただ、今は日本人が追い付いていないだけ💦

やがて、嫌でもAI活用の時代はやってきます。

そのための練習と思って、

夏休みにお子さんとチャレンジされてください💕

具体的な活用方法:2日で作文を完成させる戦略

それでは、AIを活用しながら、

わずか2日で

作文を完成させる具体的な方法をご紹介します💫

1日目:テーマ選びと大枠の設定

1.お子さんと一緒に、作文のテーマになりそうな出来事をピックアップ

【ポイント】

いきなり考え始めても、

お子さんから作文のネタはなかなか出てきません💦

日頃から、

お子さんに意識させておくことも大事です。

わが家の場合は、

作文にできそうなエピソードがあった場合は、

スマホのメモ機能に残しています📱

そして、作文のテーマを考える時に、

どうしても、

お子さんが思いつかない場合に、

「こんなことがあったよね~!」

などと

提案するかんじでアプローチしましょう😊

2.選んだテーマが起承転結の構成に合うか考慮します。また、入選狙いの場合は、学校の先生が好みそうな内容かを考慮して決定します

「〇〇を頑張りました!」だけでは、

作文として組み立てずらいです。

そこに、

お子さんの想いをどれだけ乗せていけるかが重要です👌

また、入選や特選を狙っている場合は、

日常の何気ない発見や思い、

大人が見逃しがちな内容だと、

先生からの共感がえられやすい気がします💗

3.大まかな作文の流れを決めます。このとき、お子さんが訴えたいこと(思い)を中心に組み立てていくことが重要です

【ポイント】

お子さんに、

「じゃあ、作文を書こうか。」とは言わないことです⚠️

多分、お子さんは、

それだけで、やる気が失せるでしょう😥

起承転結に沿って、

4段階の構成で

お子さん自身の意見や思いを書いてもらいます。

4つに分けた起承転結に、

お子さんの思いを書いてもらうという感じです。

ここは、親御さんが上手く誘導してくださいね😉

1日目のポイントとして、

ここまでは、

同じ日に作業してください❣️

テーマ選びから作業しているので

お子さんの頭の中には、

作文に関する思いやワードがあふれています💞

取り合えず、

ここで、全部出してもらいましょう!

この方法なら、

お子さんも比較的スムーズに取り組めるはずです。

2日目:AIの活用と仕上げ

1.AIツール(Perplexity)に相談し、起承転結の内容について意見をもらいます

Perplexityは、

Googleアカウントなどで登録し、無料でも使えるAIツールです。

1分で完了するので、登録を済ませておいてください。

AIは、

どのような質問をするかが、とても大切です。

ユーザがAIに対して、入力する指示や質問のことを

「プロンプト」と言います。

私が実際に使用した

プロンプトをご紹介します。

質問例:

あなたはプロのwebライターです。

お願いしたいことがあります。

こどもの作文を作るのに、

まずは、タイトルと起承転結で文章をまとめてみました。

この時点での添削をお願いします。

修正点があれば、太文字で教えてください。

タイトル:〇〇〇

起:△△△

承:◇◇◇

転:■■■

結:▼▼▼

プロンプトは、

これが正解というものはありません。

逆に、私のプロンプトよりも

よりAIとのコミュニケーションが

スムーズなプロンプトもあると思います。

あくまでも、一例としてご覧ください。

2.AIからのアドバイスを参考に、必要があれば内容を加筆修正します

AIからの修正部分を、

お子さんと確認しながら修正、

または、

そのままで様子を見て作業を進めてください。

3.再度、AIに確認してもらい、OKなら指定の文字数で文章を作成してもらいます

再度、

AIに文章の確認をしてもらいましょう。

OKなら、指定文字数でまとめてもらいます。

質問例:

それでは、

1200文字で文章をつくってください。

4.AIが生成した内容を確認

【ポイント】

AIに任せると、

お子さんが体験していないエピソードや

事実と異なる内容が含まれる可能性があります。

そのような部分は、思い切って削除しましょう✂️

削除した部分は、

お子さんに新たな内容を考えてもらい加筆します。

【ポイント】

AIは、あくまでも補助です。

作文に、事実と違う内容や、

お子さんの気持ちではないことを

乗せることはオススメしません🙅♀️

お子さんに問いかけながら

お子さんの気持ちや

記憶を引き出してあげてくださいね😊

5.最終的な内容をAIに再確認してもらいます

質問例:

文章の修正がありましたら、

太文字で教えてください。

文字数は1200文字以内です。

今回、「太文字で教えてください」と

お願いしている場面が多いと思います。

ライティングの仕事であれば

AIに任せますが、今回はお子さんの作文です。

AIにお任せではなく、

どの部分にどういう修正が入ったのか

お子さん自身にも理解してもらうために

あえて、修正内容は太文字でお願いしています😉

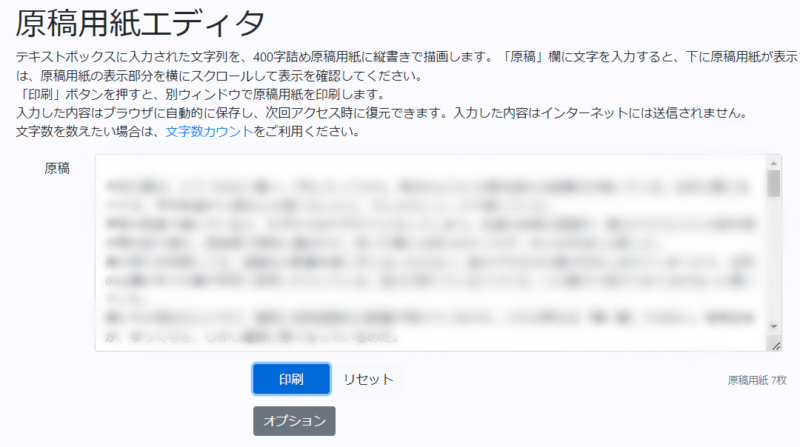

6.原稿用紙エディタに入力し、印刷して完成です!

この、原稿用紙エディタとは、

文字入力するだけで

原稿用紙形式に変えてくれるサービスです💫

確認して、

問題がなければ印刷して出来上がりになります。

「手書きで提出」と決まっていない学校であれば、

こちらを利用するのがオススメです😊

夏休み作文をAIで活用するメリット

- 時間の節約:

従来なら何日もかかっていた作業が、

2日で終わらせられます。 - ストレス軽減:

親子ともに、

作文に対する負担が軽減されます。 - 学習機会の創出:

AIの使い方を学ぶ良い機会となります。 - 質の向上:

AIのアドバイスにより、

より構造化された読みやすい作文が作成できます。

最後に

AIを、

上手に活用することで、

夏休みの宿題に関する親子のストレスを

大幅に減らすことができます🤗

さらに、

AIを適切に使用する方法をお子さんに教えることで、

将来的に

役立つスキルを

身につけさせることができるでしょう✨✨

ただし、最終的には、

お子さん自身の経験や

考えが中心にあることを忘れないでください。

AIは私たちの手助けをしてくれる道具であり、

子どもの創造性や個性を置き換えるものではありません

AIをうまく活用して、

今年の夏休みを

親子ともに楽しく、

そして実りあるものにしましょう🍉🏝️👩👧👦

コメント